Ackergrundstück kaufen oder pachten? Was man auf Ackerland darf, Preise & Co.

Ackerland ist das neue Betongold – wer es besitzt, investiert in eine knappe, wertstabile Ressource mit wachsendem Zukunftspotenzial. Doch bevor Sie ein Ackergrundstück kaufen oder Ackerland pachten, sollten Sie genau wissen, was erlaubt ist, welche Kosten entstehen und welche Chancen eine spätere Umwandlung in Bauland bietet.

Ob für die landwirtschaftliche Nutzung, als Wertanlage oder zur langfristigen Planung – fundiertes Wissen rund um Agrarflächen schützt Sie vor Fehlentscheidungen und eröffnet neue Möglichkeiten. Dieser Beitrag liefert Ihnen alle wichtigen Informationen rund um Preise, Nutzungsmöglichkeiten und Alternativen.

Das Wichtigste kurz erklärt

- Wer ein Ackergrundstück nutzen möchte, sollte genau abwägen, ob Kauf oder Pacht besser zum eigenen Vorhaben passt.

- Der durchschnittliche Preis für 1 ha Ackerland liegt je nach Region zwischen 20.000 und 120.000 Euro.

- Was man auf Ackerland bauen darf, richtet sich nach dem Baugesetzbuch – grundsätzlich ist dort nur Landwirtschaft erlaubt.

- Eine Umwandlung von Ackerland zu Bauland ist möglich, aber an strenge Voraussetzungen und die Zustimmung der Gemeinde geknüpft.

Definition: Was ist ein Ackergrundstück?

Ein Ackergrundstück ist eine landwirtschaftlich genutzte Fläche, die regelmäßig bearbeitet wird, um darauf Feldfrüchte wie Getreide, Gemüse, Ölsaaten oder Futterpflanzen anzubauen. Es gehört zur Kategorie des Ackerlands, das einer systematischen Fruchtfolge unterliegt und durch Bodenbearbeitung wie Pflügen, Eggen oder Säen bewirtschaftet wird. Als Teil der Agrarfläche ist ein Ackergrundstück ein zentraler Baustein der landwirtschaftlichen Produktion – und damit essenziell für die Ernährungssicherung und wirtschaftliche Nutzung ländlicher Räume.

Ackerland, Agrarfläche und Ackergrundstück – wo liegt der Unterschied?

Obwohl die Begriffe im Alltag oft synonym verwendet werden, gibt es klare Unterschiede zwischen Ackerland, Agrarfläche und Ackergrundstück. Ackerland ist eine Unterkategorie der Agrarfläche – es umfasst alle Böden, die regelmäßig für den Anbau von Feldfrüchten bestellt werden. Agrarfläche ist hingegen ein Oberbegriff, unter dem neben Ackerland auch Grünland (z. B. Wiesen und Weiden), Dauerkulturen (z. B. Obstplantagen oder Weinberge) und ggf. auch landwirtschaftlich genutzte Waldflächen zusammengefasst werden. Ein Ackergrundstück ist die rechtliche bzw. immobilienwirtschaftliche Bezeichnung einer konkreten Parzelle Ackerland – also eine abgegrenzte Fläche, die im Grundbuch eingetragen und gehandelt werden kann.

Ein zusätzlicher Abgrenzungspunkt: Ackerland ist nicht gleichzusetzen mit Grünland, das in erster Linie als Weidefläche oder Wiese dient und nicht regelmäßig umgepflügt wird. Auch Waldflächen, die dauerhaft mit Gehölzen bestanden sind, zählen klar zur forstwirtschaftlichen Nutzung und nicht zum Ackerland.

Eigenschaften von Ackerland

- Regelmäßige Bearbeitung: Ackerland wird systematisch bearbeitet, meist durch Pflügen, Grubbern oder Säen, um optimale Bedingungen für den Pflanzenanbau zu schaffen.

- Fruchtfolge: Um Bodenermüdung zu vermeiden, wechseln sich auf Ackerflächen unterschiedliche Pflanzenkulturen ab – das erhält langfristig die Bodenfruchtbarkeit und beugt Krankheiten vor.

- Anbau von Feldfrüchten: Typisch für Ackergrundstücke ist der gezielte Anbau von Nutzpflanzen wie Getreide, Rüben, Kartoffeln, Hülsenfrüchten oder Ölsaaten.

- Teil der landwirtschaftlichen Nutzfläche: Ackerland bildet meist den größten Anteil der landwirtschaftlichen Nutzfläche eines Betriebs – in Deutschland liegt der Anteil je nach Region bei über 50 %.

- Guter Zugang zu Maschinen: Ackergrundstücke zeichnen sich oft durch eine gute Erreichbarkeit für landwirtschaftliche Maschinen und eine praktikable Erschließung aus.

- Rechtliche Bindung an landwirtschaftliche Nutzung: In vielen Fällen ist die Nutzung als Ackerland planungsrechtlich festgelegt, eine Umnutzung (z.B. als Bauland) ist häufig nur unter strengen Auflagen möglich.

Nutzung von Ackerland: Was ist erlaubt?

Äcker dienen vorrangig zur Bestellung einer Feldfrucht. Der Kulturboden besteht aus unterschiedlichen Erdschichten, die oft bestimmten, welche Früchte angebaut werden können. In der sogenannten Ackerkrume verteilt der Landwirt organisches Material wie Gülle auf der obersten Schicht, um die Fruchtbarkeit der Erde zu erhöhen. Zur ordentlichen Nutzung von Ackergrundstücken gehört auch die Still- oder Brachlegung einer Fläche. Dies kann notwendig werden, wenn sich die Erde erholen, sprich erneut mit Mineralien anreichern muss.

Welche Nutzungsmöglichkeiten ein Ackergrundstück genau bietet, kann variieren. Im Flächennutzungsplan der jeweiligen Gemeinde gibt es genaue Informationen darüber, was bei der Nutzung des Ackerlands erlaubt ist und was nicht.

Beispiele für die Nutzungsmöglichkeiten von Ackerland

- Anbau von Getreide: Weizen, Roggen, Gerste und Hafer

- Anbau von Ölsaaten: Raps und Sonnenblumen

- Anbau von Gemüse: Kartoffeln, Kohl, Karotten und weitere Rüben

- Anbau von Futterpflanzen: Silomais, Grünmais, Alfalfa (Luzerne) und Klee

Welche Bearbeitung ist auf Ackergrundstücken erlaubt?

Wer ein Ackergrundstück kaufen oder pachten möchte, sollte sich frühzeitig mit den gesetzlichen Regelungen zur Nutzung beschäftigen. Denn nicht alles, was auf einer privaten Fläche machbar erscheint, ist auch erlaubt. Die Nutzung und Bearbeitung von Ackerland ist in Deutschland unter anderem durch das Baugesetzbuch (BauGB), das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und die Landesbauordnungen geregelt. Auch agrarrechtliche Vorgaben – etwa zur Fruchtfolge, zum Gewässerschutz oder zum Bodenschutz – spielen eine Rolle. Grundsätzlich ist es nicht erlaubt, Ackerland eigenmächtig anderweitig zu nutzen oder zu bebauen. Wer gegen geltendes Planungsrecht verstößt, muss mit empfindlichen Strafen rechnen.

Was darf man auf Ackerland bauen?

Auf einem klassischen Ackergrundstück ist keine Bebauung zulässig, solange es nicht ausdrücklich als Baufläche im Flächennutzungsplan und Bebauungsplan ausgewiesen ist. Das gilt auch für kleinere bauliche Anlagen wie Gartenhäuser oder Tiny Houses. Ausnahmen bestehen nur in bestimmten Fällen, etwa für landwirtschaftlich notwendige Bauten wie Ställe, Maschinenhallen oder Lagerflächen – und auch nur dann, wenn ein landwirtschaftlicher Betrieb im Haupt- oder Nebenerwerb nachgewiesen werden kann.

Wer auf einem Ackerland ein Wohnhaus errichten möchte, muss zunächst eine Umwidmung des Grundstücks in Bauland beantragen. Das ist nur möglich, wenn die Gemeinde dem Vorhaben zustimmt und ein Bedarf für neue Bauflächen besteht. Eine Bebauung „auf eigene Faust“ ist nicht nur illegal, sondern kann auch mit Rückbauverfügungen und hohen Geldbußen geahndet werden.

Prüfen Sie vor dem Grundstückskauf genau, was Sie auf dem Ackerland machen dürfen, und holen Sie bei der Gemeinde Auskunft ein, ob eine spätere Bebauung überhaupt denkbar ist.

Ackerland zu Bauland umwandeln – geht das?

Ackerland kann unter bestimmten Voraussetzungen in Bauland umgewandelt werden – aber dieser Prozess ist aufwändig, langwierig und nicht immer erfolgreich. Die wichtigste Voraussetzung ist, dass die Gemeinde den Bedarf für neues Bauland anerkennt und den betreffenden Bereich in ihrem Flächennutzungsplan entsprechend ausweist. Liegt das Grundstück allerdings im Außenbereich oder stehen andere Bauflächen zur Verfügung, wird ein solcher Antrag oft abgelehnt.

Voraussetzungen für die Umwidmung von Ackerland in Bauland:

- Das Grundstück liegt nicht im Außenbereich (§ 35 BauGB).

- Es besteht ein konkreter Baulandbedarf in der Gemeinde.

- Der Flächennutzungsplan sieht das Areal bereits als potenzielle Baufläche – oder eine Änderung ist möglich.

- Ein Bebauungsplan liegt vor oder wird erstellt.

- Die Gemeinde führt ein Umlegungsverfahren durch, in dem Eigentümer beteiligt werden.

- Eine technische Erschließung (z. B. Stromanschluss, Wasseranschluss, Abwasser, Straßen) ist möglich.

Die Umwidmung ist mit Gebühren, Planungs- und Erschließungskosten verbunden – diese können schnell bis zu 20.000 Euro oder mehr betragen, je nach Größe und Lage des Grundstücks.

Ackerland als Bauerwartungsland: Zwischenstufe mit Potenzial

Ein Ackergrundstück, das bereits als Bauerwartungsland eingestuft ist, hat gute Chancen auf spätere Umwidmung. Es ist zwar noch nicht baureif, wird aber mittelfristig als Baufläche eingeplant. Voraussetzung ist, dass keine topografischen Hindernisse (z. B. Überschwemmungsgebiete, starke Hanglagen) bestehen und die Erschließung technisch möglich ist. Dennoch gilt: Auch Bauerwartungsland garantiert kein Baurecht – das ergibt sich erst aus dem konkreten Bebauungsplan.

Wo findet man Ackergrundstücke?

Ob Sie ein Ackergrundstück kaufen oder Ackerland pachten möchten: Angebote finden sich sowohl online als auch über regionale Netzwerke. Spezialisierte Immobilienportale, Agrarbörsen oder Auktionsplattformen bieten regelmäßig Agrarflächen an. Auch Gemeinden, Landwirtschaftsämter oder Genossenschaften veröffentlichen entsprechende Angebote zur Pacht oder zum Verkauf. Für konkrete Regionen kann es sich zudem lohnen, lokale Grundstücksmakler oder Landwirte direkt anzusprechen – vor allem, wenn Sie langfristig planen.

Ackerland kaufen oder pachten: Wann eignet sich was?

Ob der Kauf oder die Pacht von Ackerland sinnvoll ist, hängt von mehreren Faktoren ab, darunter Ihrer finanziellen Situation, Ihrer beruflichen Perspektive, dem gewünschten Nutzungsziel – und der Verfügbarkeit von Flächen. Während der Kauf dauerhafte Unabhängigkeit und eine solide Kapitalanlage bietet, ist die Pacht ideal für flexible Nutzung, insbesondere im landwirtschaftlichen Alltag.

| Für den Kauf von Ackerland spricht: | Für die Pacht von Ackerland spricht: |

|---|---|

| Langfristige Nutzung und Planungssicherheit | Geringere Einstiegskosten, kein Kaufpreis nötig |

| Möglichkeit zur Vererbung oder Wertsteigerung | Flexibilität bei kurzfristiger Nutzung |

| Baurechtliche Optionen bei Entwicklung zu Bauland | Besonders geeignet für Landwirte im Nebenerwerb |

| Ideal für Investoren oder Privatpersonen mit Eigenkapital | Ideal zum Flächenausgleich oder bei zeitlich begrenztem Bedarf |

Vorsicht beim Kauf von Ackerland ist hingegen geboten, wenn das Kapital gebunden wird, ohne dass eine sinnvolle Nutzung absehbar ist – etwa bei zu kleiner Fläche oder fehlender Bewirtschaftungserfahrung. Eine Pacht hingegen ist wenig sinnvoll, wenn Sie große Investitionen planen, z. B. Maschinen anschaffen oder dauerhafte Bepflanzungen vornehmen möchten.

Preise und Kosten für Ackerland (Kauf & Pacht)

Wer ein Ackergrundstück kaufen oder pachten möchte, sollte sich nicht nur mit dem Kaufpreis beschäftigen, sondern auch die laufenden Kosten im Blick behalten. Dazu zählen Grundsteuer, Pflege- und Instandhaltungskosten oder Abgaben an Wasser- und Bodenverbände. Diese betragen durchschnittlich etwa 50 bis 150 Euro pro Hektar und Jahr – können je nach Region und individuellen Gegebenheiten aber auch höher ausfallen.

Kaufpreise für Ackergrundstücke

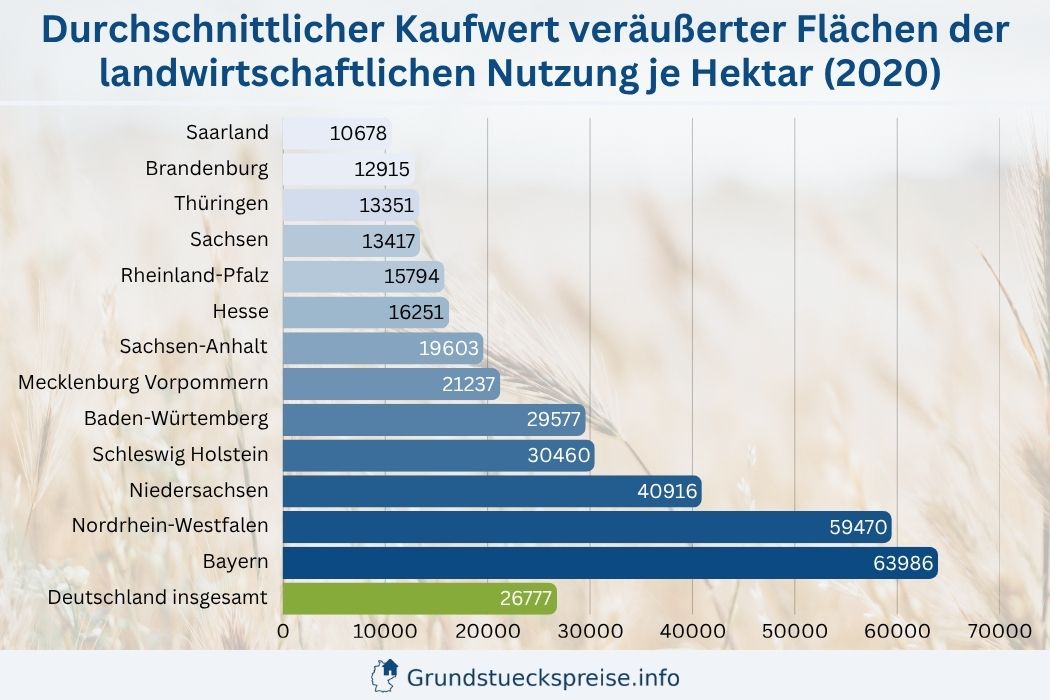

Wenn Sie ein Ackergrundstück kaufen möchten, liegen die durchschnittlichen Preise bundesweit bei ca. 26.000 bis 30.000 Euro pro Hektar – mit erheblichen Unterschieden je nach Region. In Bayern und Nordrhein-Westfalen werden oft über 55.000 Euro/ha gezahlt, während in Bundesländern wie dem Saarland, Brandenburg und Thüringen teilweise unter 15.000 Euro/ha möglich sind. Der Bodenrichtwert, die Erreichbarkeit, die Größe der Fläche sowie mögliche Perspektiven als Bauerwartungsland beeinflussen den Preis stark. Sparpotenzial bietet sich oft beim Kauf größerer Flächen, bei weniger gefragten Lagen oder durch direkte Verhandlungen mit privaten Eigentümern.

Pachtpreise für Ackerland

Wer Ackerland pachten möchte, zahlt im Schnitt etwa 300 Euro pro Hektar und Jahr, abhängig von Region und Bodenqualität. In besonders fruchtbaren Gegenden wie Teilen Niedersachsens oder Nordrhein-Westfalens können die Pachtpreise für Ackerland jedoch auf über 600 Euro/ha steigen. Sparmöglichkeiten bestehen bei langfristigen Verträgen, wenig gefragten Lagen oder der Einbringung von Eigenleistung. Auch private Verpächter oder Genossenschaften bieten oft günstige Konditionen, insbesondere bei regionaler Bindung.

Aktuelle Entwicklung der Preise für Ackerland

Die Bodenpreise für Ackerland sind in den letzten Jahren in nahezu allen Bundesländern gestiegen – allerdings sehr unterschiedlich stark. Während in Ostdeutschland noch Preise unter 15.000 Euro/ha realistisch sind, liegen sie in Süddeutschland teils deutlich über 60.000 Euro/ha. Der enorme Preisanstieg ist nicht nur auf die hohe Nachfrage durch Landwirte zurückzuführen, sondern auch auf Investoren, die in Agrarflächen als sichere Kapitalanlage investieren. Der Trend zeigt: Ackerland bleibt begehrt – und teuer.

Warum werden Agrarflächen immer teurer?

Ackerland gilt als sichere Investition, da es unabhängig von Börsen- und Immobilienmarktzyklen ist. Die stetige Nachfrage nach landwirtschaftlich nutzbarer Fläche trifft jedoch auf ein begrenzt verfügbares Angebot. Gleichzeitig steigt der Bedarf an nachhaltig produzierten Lebensmitteln, Biomasse und Biodiesel. Auch die Tatsache, dass immer weniger Höfe große Flächen bewirtschaften, führt zu einem verstärkten Wettbewerb. Hinzu kommt: Durch Klimawandel, EU-Regulierung und Flächenstilllegung sinkt das nutzbare Angebot und der Preis steigt weiter. Auch in Zukunft ist daher mit steigenden Preisen für Ackerland zu rechnen – sowohl beim Kauf als auch bei der Pacht.

Ackerland als Investition kaufen: Sinnvolle Geldanlage, oder nicht?

Ein Ackergrundstück ist nicht nur für Landwirte interessant – immer mehr Privatpersonen und Investoren entdecken Ackerland als stabile Geldanlage. Der Grund: Die Nachfrage nach Agrarflächen steigt kontinuierlich, während das Angebot begrenzt ist. Wer Ackerland kaufen möchte, profitiert von einem relativ wertbeständigen Investment, das durch langfristige Pachtverträge und mögliche Wertsteigerungen – etwa durch eine Umwandlung in Bauland – interessante Renditen verspricht.

Wie funktioniert die Investition in Ackerland?

Die Investition in Ackerland erfolgt klassisch durch den Kauf eines Ackergrundstücks, entweder als direkter Eigentumserwerb oder über landwirtschaftliche Beteiligungen. Käufer erwerben eine Agrarfläche, die entweder selbst bewirtschaftet oder verpachtet wird. Die jährlichen Pachteinnahmen liegen je nach Region zwischen 200 und 600 Euro pro Hektar, was einem soliden Basisertrag entspricht.

Ein weiterer Gewinnhebel liegt in der Wertsteigerung von Ackerland. Bodenpreise steigen seit Jahren – teilweise mit bis zu 10 % Wertzuwachs pro Jahr, vor allem in wachstumsstarken Regionen. Besonders lukrativ kann es sein, ein Ackergrundstück zu kaufen, das zukünftig in Bauland umgewandelt werden könnte. Dann lassen sich Quadratmeterpreise erzielen, die das Zehnfache oder mehr des ursprünglichen Ackerland-Preises betragen – vorausgesetzt, eine Baugenehmigung wird erteilt und die Erschließungskosten (oft bis zu 20.000 Euro) sind einkalkuliert.

Chancen und Risiken von Ackerland als Geldanlage

| Chancen von Ackergrundstücken | Risiken von Ackergrundstücken |

|---|---|

| Wertstabilität & Inflationsschutz: Ackerland gilt als krisensichere Anlageklasse. | Liquidität: Ein Verkauf kann dauern, insbesondere in strukturschwachen Lagen. |

| Pachteinnahmen möglich: Langfristige Verpachtung bringt regelmäßige Einnahmen. | Erschließungskosten: Werden bei Umwidmung zu Bauland vom Eigentümer getragen. |

| Potenzielle Umwidmung zu Bauland: Starker Wertzuwachs bei Genehmigung. | Spekulatives Risiko: Umwidmung ist nicht garantiert, da abhängig von der Gemeinde. |

| Nachhaltiger Sachwert: Ackerland bleibt gefragt für Ernährung, Biodiversität und Energie. | Regulatorische Auflagen: Nutzung ist streng geregelt, Bebauung nur selten erlaubt. |

Wer ein Ackergrundstück kaufen möchte, sollte sorgfältig die Nutzungsperspektiven, den Standort und den regionalen Bodenrichtwert prüfen. Als langfristige, inflationssichere Anlage kann Ackerland durchaus eine lohnenswerte Investition in Grundstücke sein – besonders dann, wenn Pacht, Wertsteigerung und mögliche Umwandlung in Bauland clever zusammenspielen.

Sie möchten wissen, wo Grundstückspreise in Deutschland 2025 besonders günstig sind? Wir haben die aktuellen Zahlen je Bundesland, Stadt und Region für Sie bereitgestellt. Einfach reinschauen oder kostenlos den individuellen Wert Ihres Grundstücks berechnen lassen.

Fazit: Erfolgreich Ackergrundstück kaufen, pachten und weitere Alternativen

Wer ein Ackergrundstück kaufen oder Ackerland pachten möchte, sollte sich gut vorbereiten – denn bei Agrarflächen zählen mehr als nur Preis und Lage. Wichtig ist, den Bodenstatus, mögliche Bodenbelastungen wie z.B. Altlasten, bestehende Pachtverträge und die konkrete Nutzung in den Vorjahren zu prüfen. Wurde etwa intensiv gedüngt oder Pflanzenschutzmittel eingesetzt, kann eine vorherige Bodenuntersuchung sinnvoll sein, um Rückstände oder Schäden auszuschließen. Auch eine laufende Fruchtfolge kann zu vertraglichen Pflichten führen, die bei der Übernahme berücksichtigt werden müssen. Wer eine Ackerfläche kaufen will, sollte außerdem auf die Zugänglichkeit, die Erschließung und die Bodenqualität achten. Bei der Pacht von Ackerland empfiehlt sich ein schriftlicher Vertrag mit klar geregelten Rechten und Pflichten – etwa zur Nutzung, Pflege oder Rückgabe des Grundstücks.

Wenn der direkte Kauf oder die Pacht keine Option sind, gibt es interessante Alternativen. Die folgenden Vorgehen ermöglichen es, am Wertzuwachs von Ackerland zu partizipieren, ohne selbst Eigentümer zu sein:

- Genossenschaftliche Beteiligungen an Agrarflächen

- Investments in landwirtschaftliche Fonds

- Kooperationen mit aktiven Landwirten, die Flächen gemeinsam nutzen

Egal, ob Sie ein Ackergrundstück kaufen, Ackerland pachten oder über andere Wege in Agrarfläche investieren – mit fundiertem Wissen und gezielter Vorbereitung lässt sich aus jedem Modell eine lohnende Rendite herausholen.